华年如梦

一切都是瞬息,

一切都会过去。

而那过去了的,

就会变成亲切的回忆...

-- 普希金

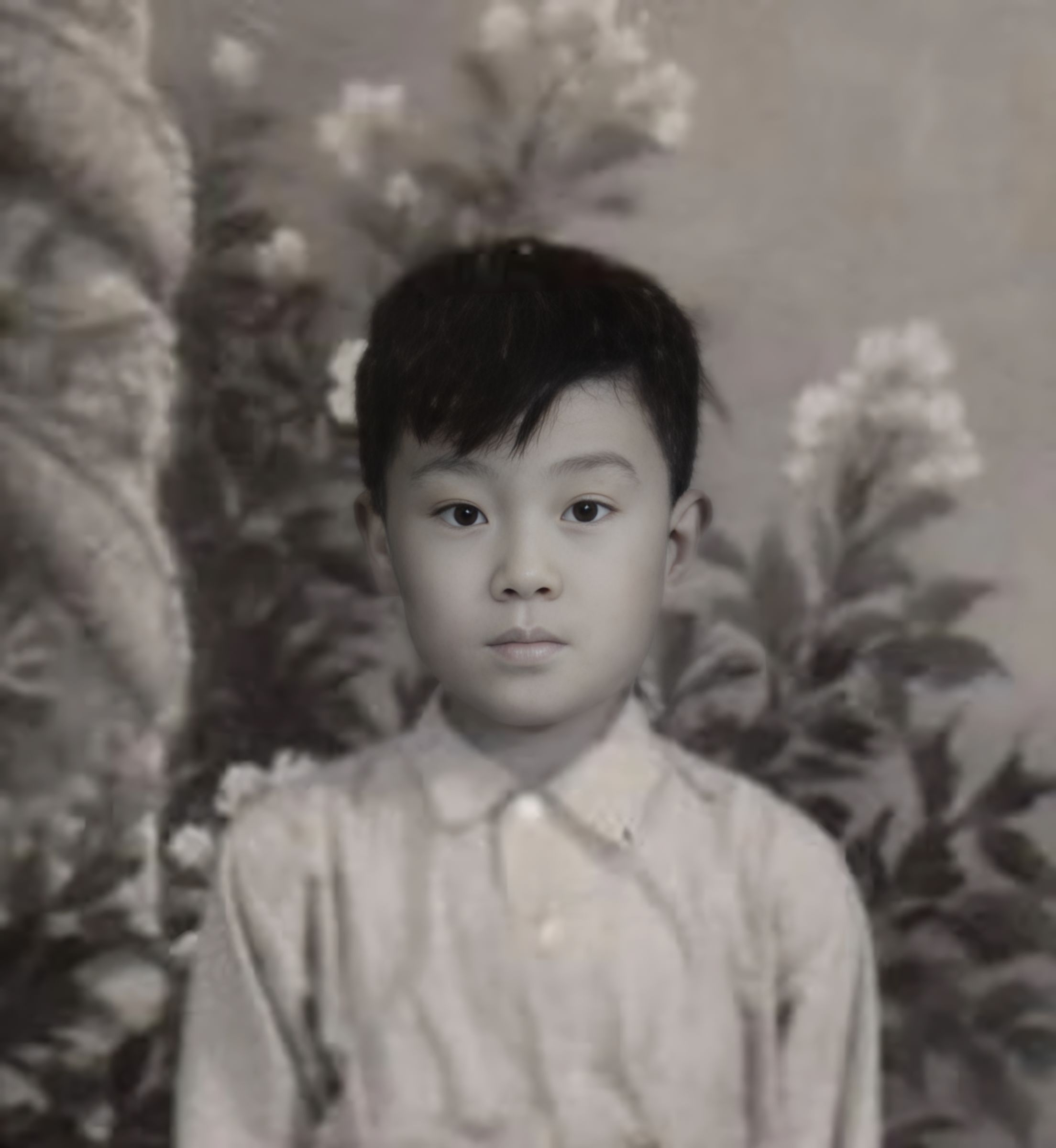

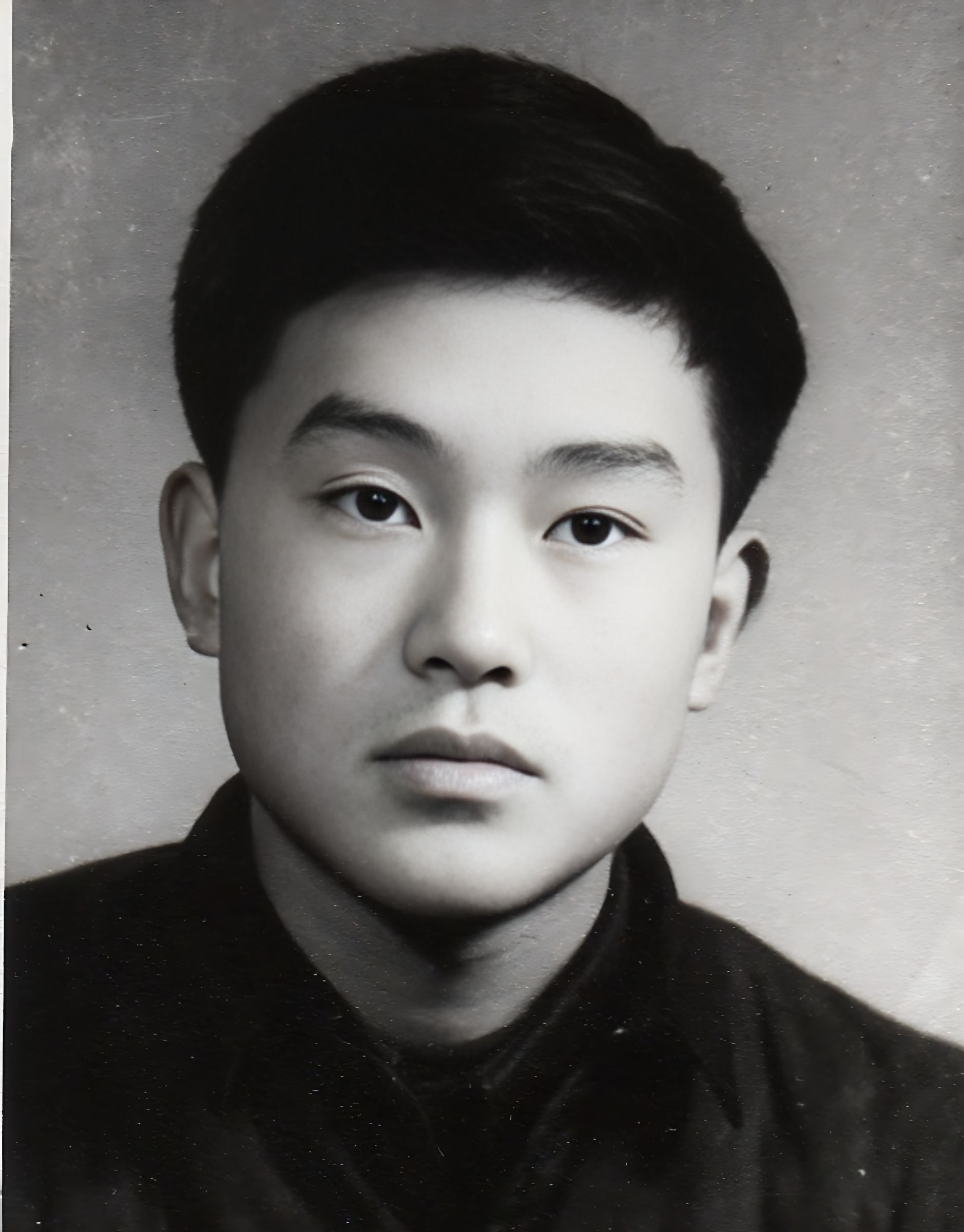

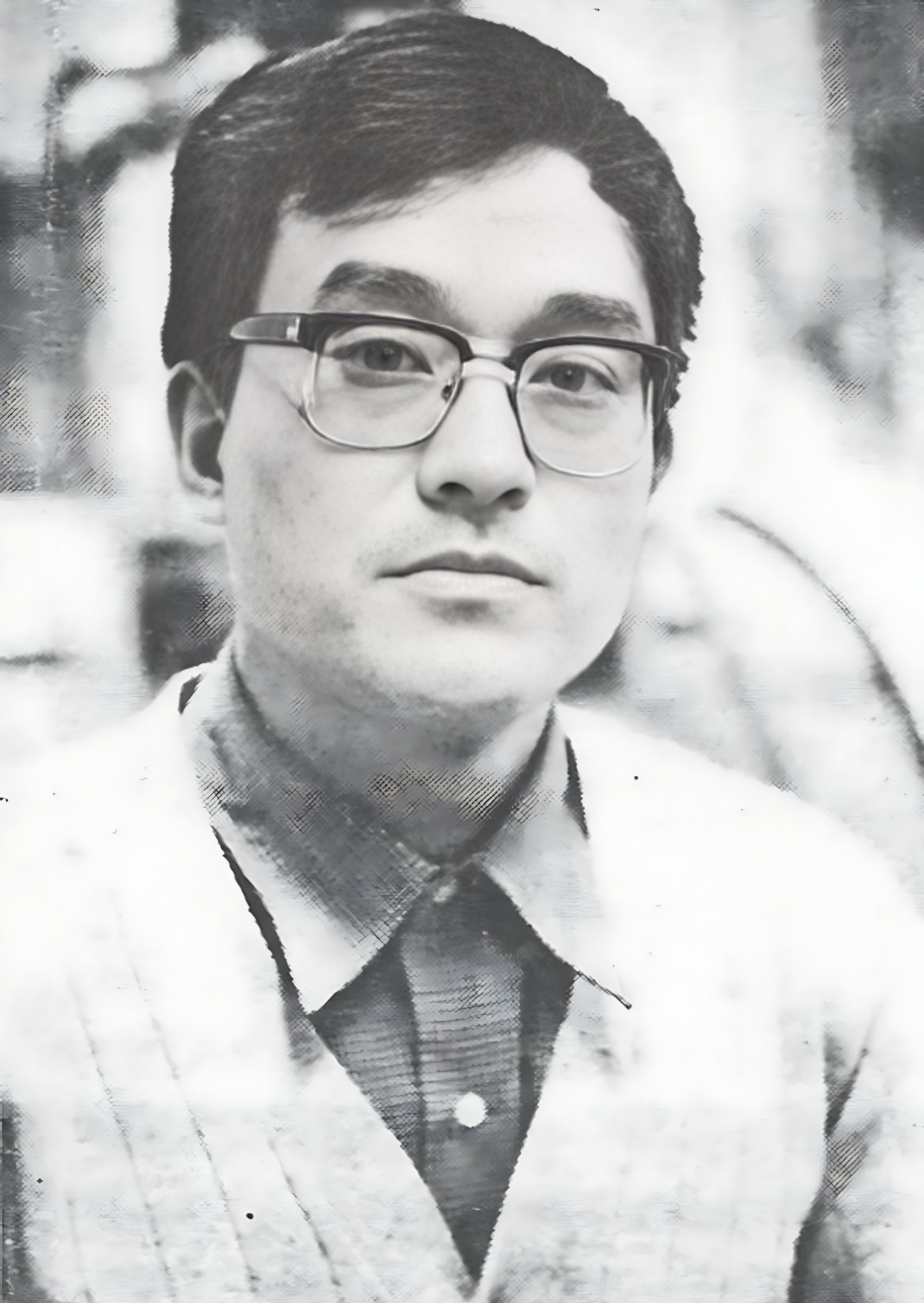

小学一年级的我,是我的第一张照片。还清楚的记得是父亲的一个朋友到家里来做客,临走的时候非拉着我去照相馆。 要不是他,我的第一张照片还不知要拖到哪年呢。 (First grade)

小学一年级生全照,摄于1951年。 初次进照相馆那样大的陌生地方,拘谨得很。上衣皱皱巴巴,因为身体长得快,裤子显得太短了。

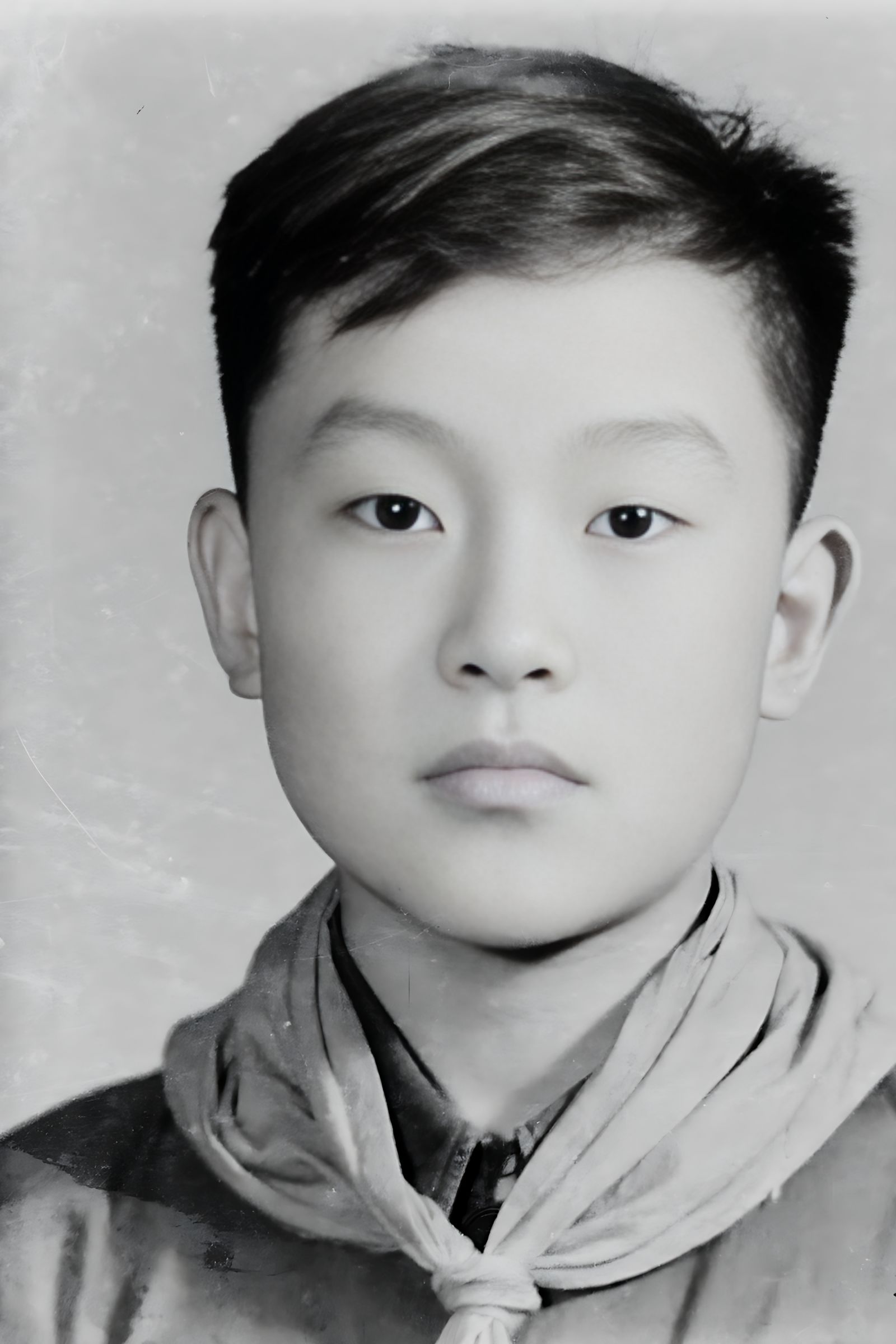

小学六年级生。

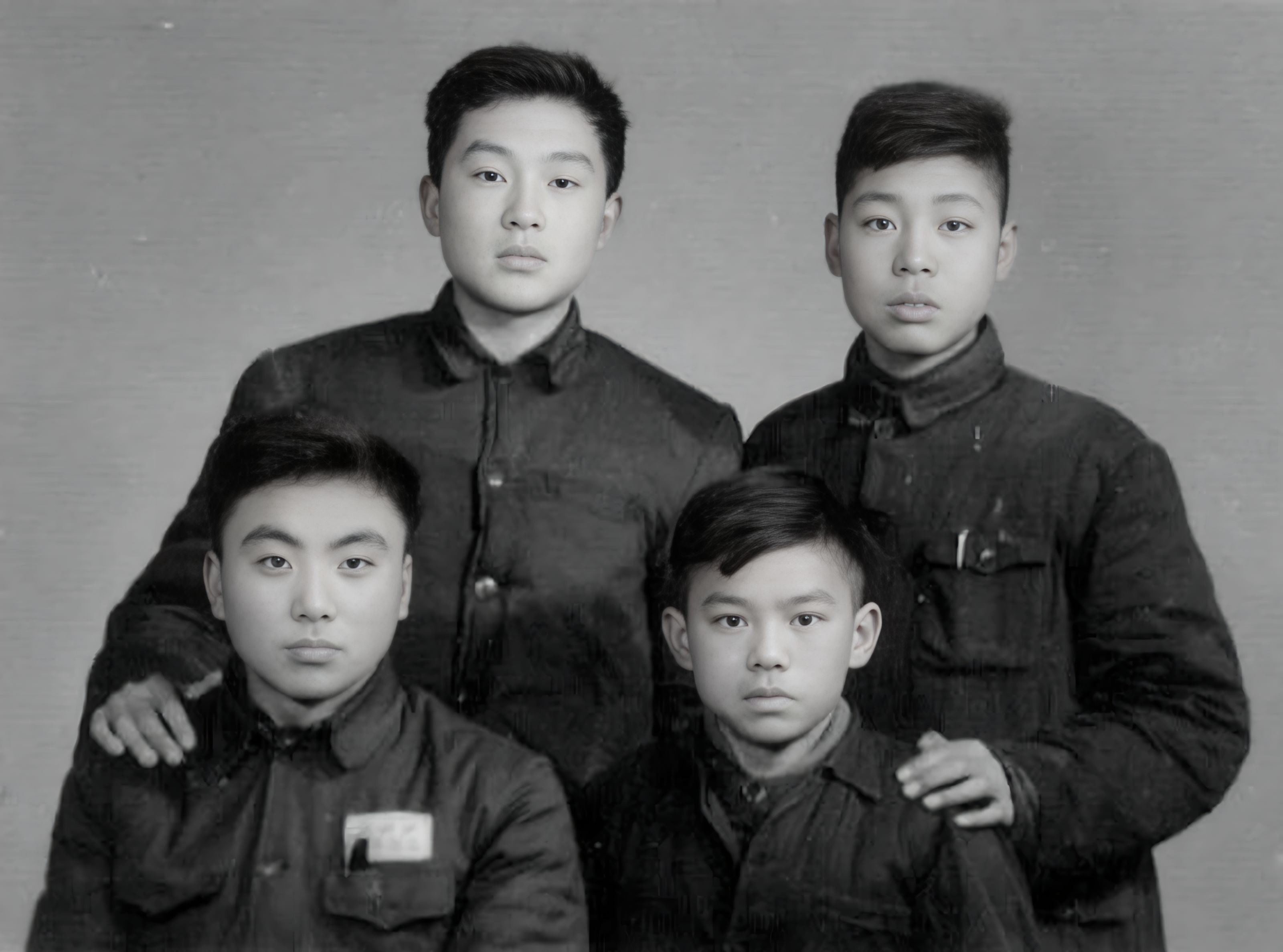

和初中的朋友在一起。 他们的名字,早已记不得了。 (Junior High)

另外几个初中朋友。记得前排右侧的叫田家耕,喜欢诗歌,和我的交往很多。 (Junior High)

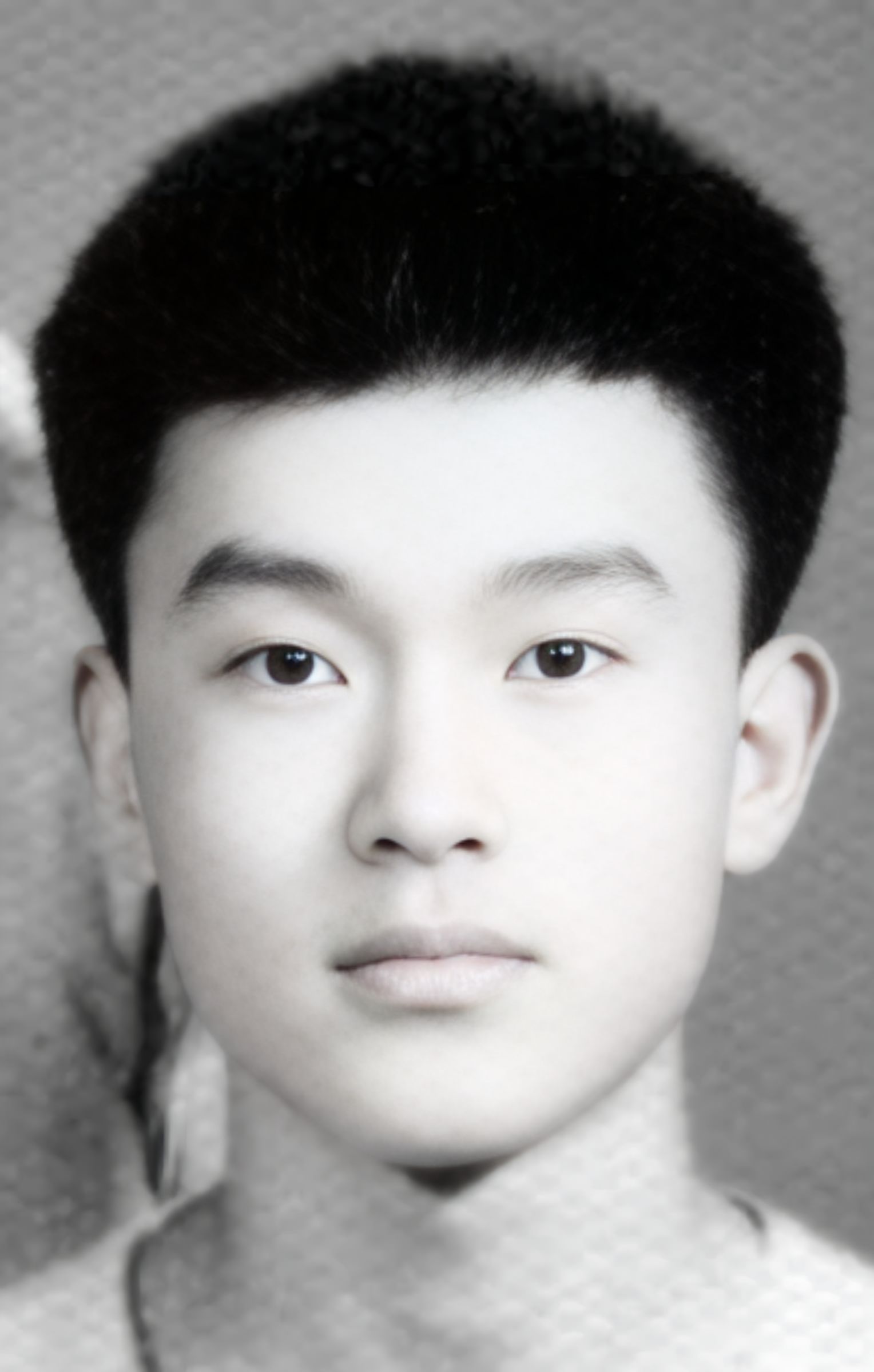

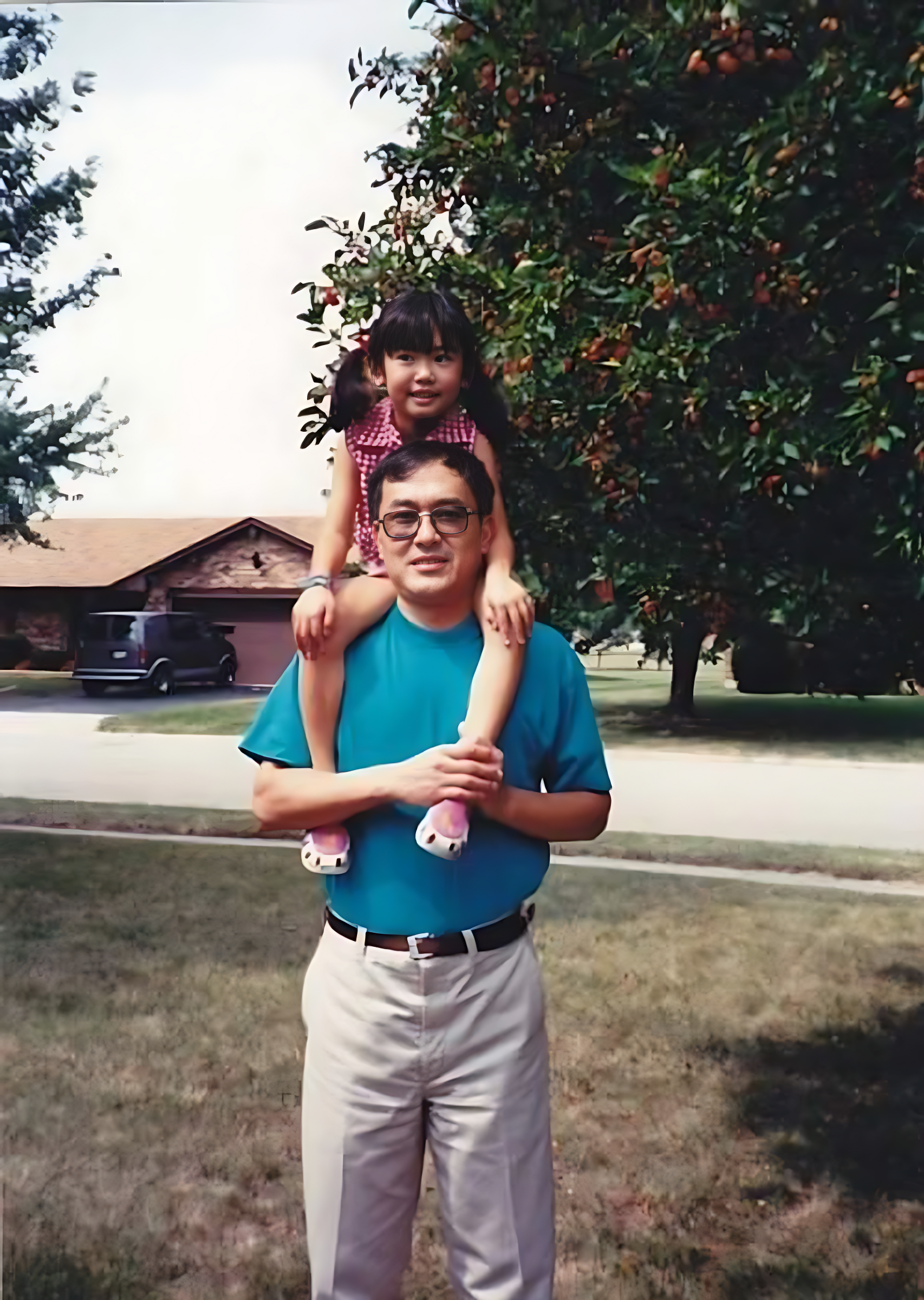

高中一年级学生。那么浓密的头发,现在都到哪儿去了呢? 前些天我看见女儿在厕所里掉的头发,对她说,“注意呀!你每天掉的头发比我的还多呢!” 她笑着回答:“你也没头发可掉啊!” 亏她的用汉语还能表达得这么贴切。 (Senior High)

高中毕业时。 (High schooler)

大学一年级。

大学一年级。好像是信心满满的样子。 (College)

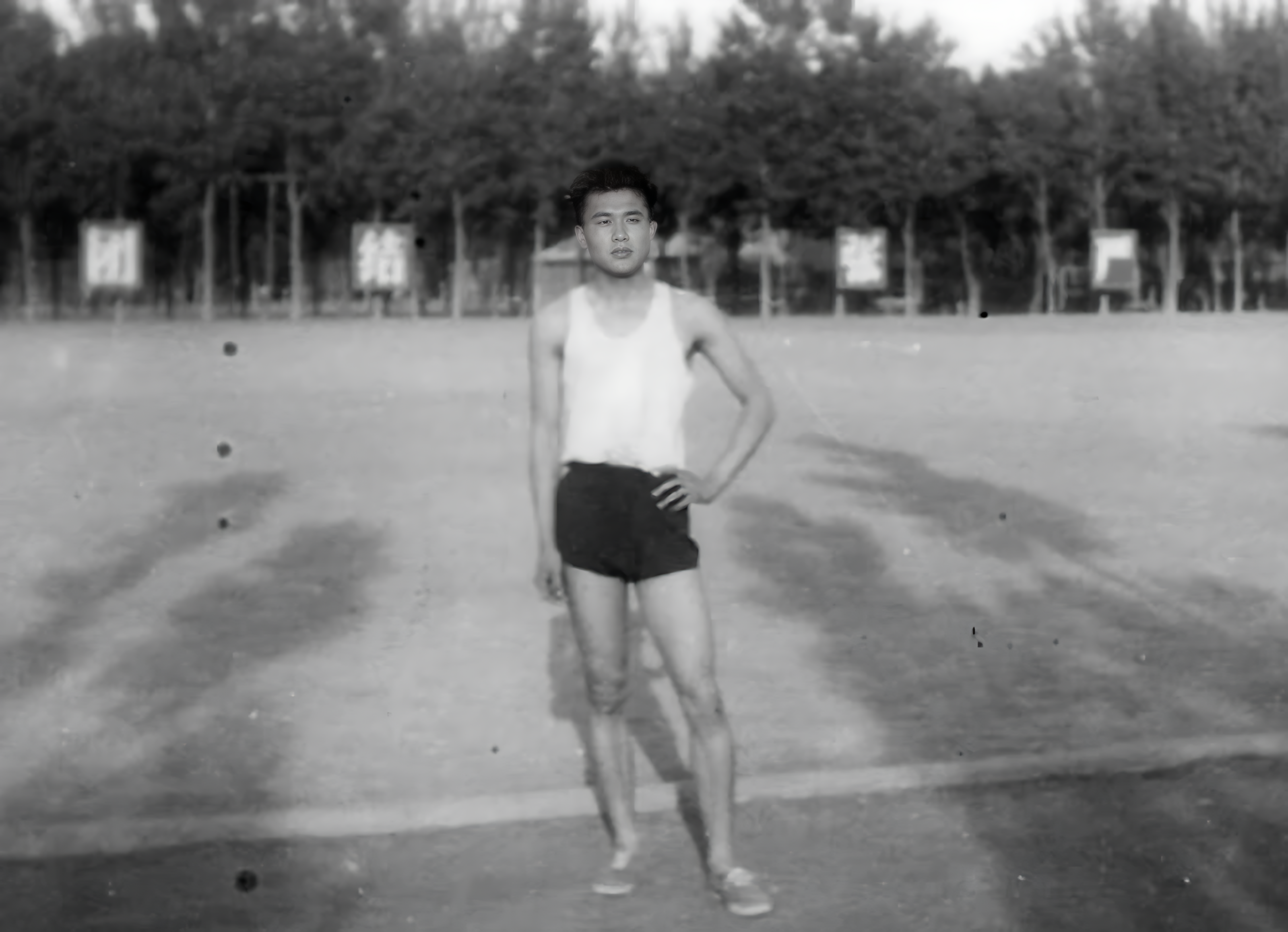

还参加过学校的田径队呢! 要不是偶然看到了这张照片,几乎忘记了。

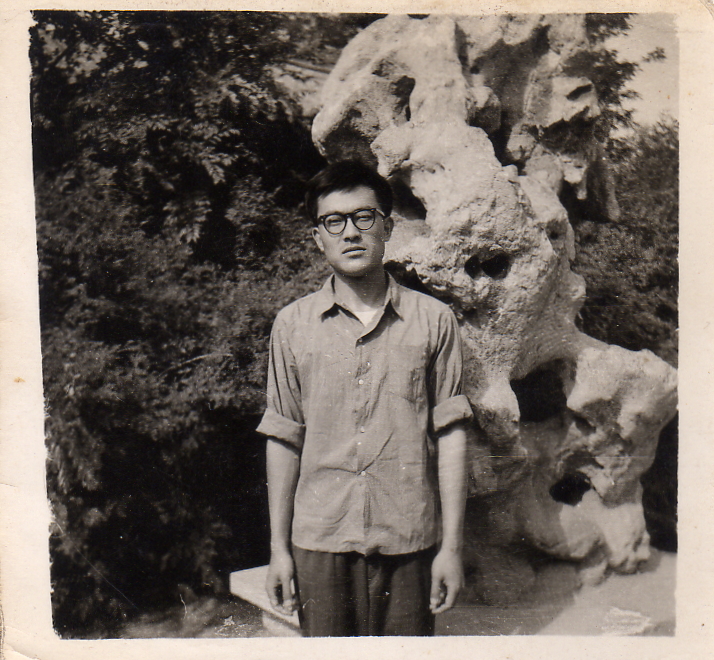

1960年代在北京中山公园

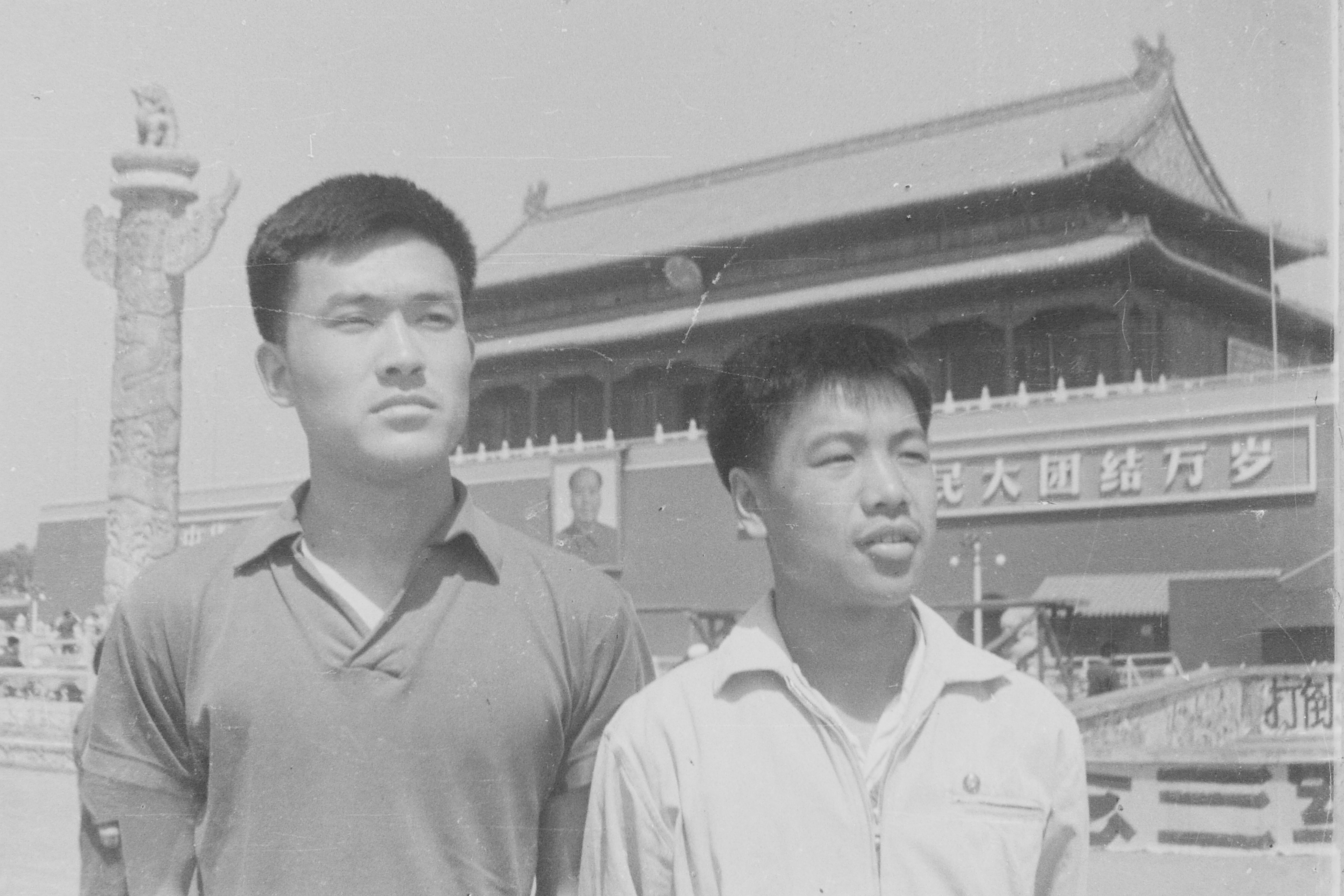

1960年代在北京天安门广场

1960年代在北京天安门广场和同学吴建民合影

1960年代北京钢院与同班同学合影

1960年代北京钢院与孙恭宽老师及同班同学合影

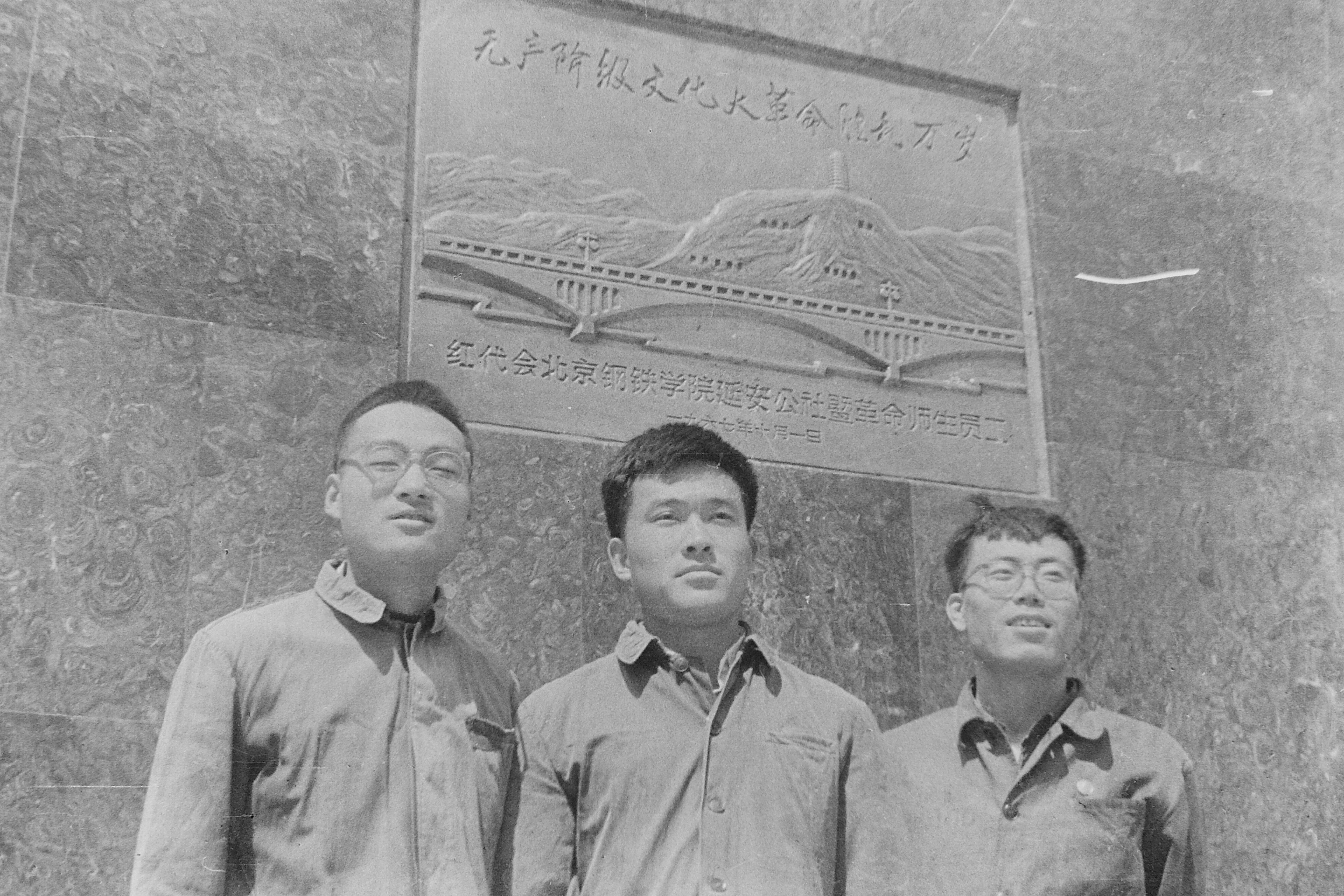

1960年代在北京钢院纪念碑后与同学刘庚业、、宋瑞国合影

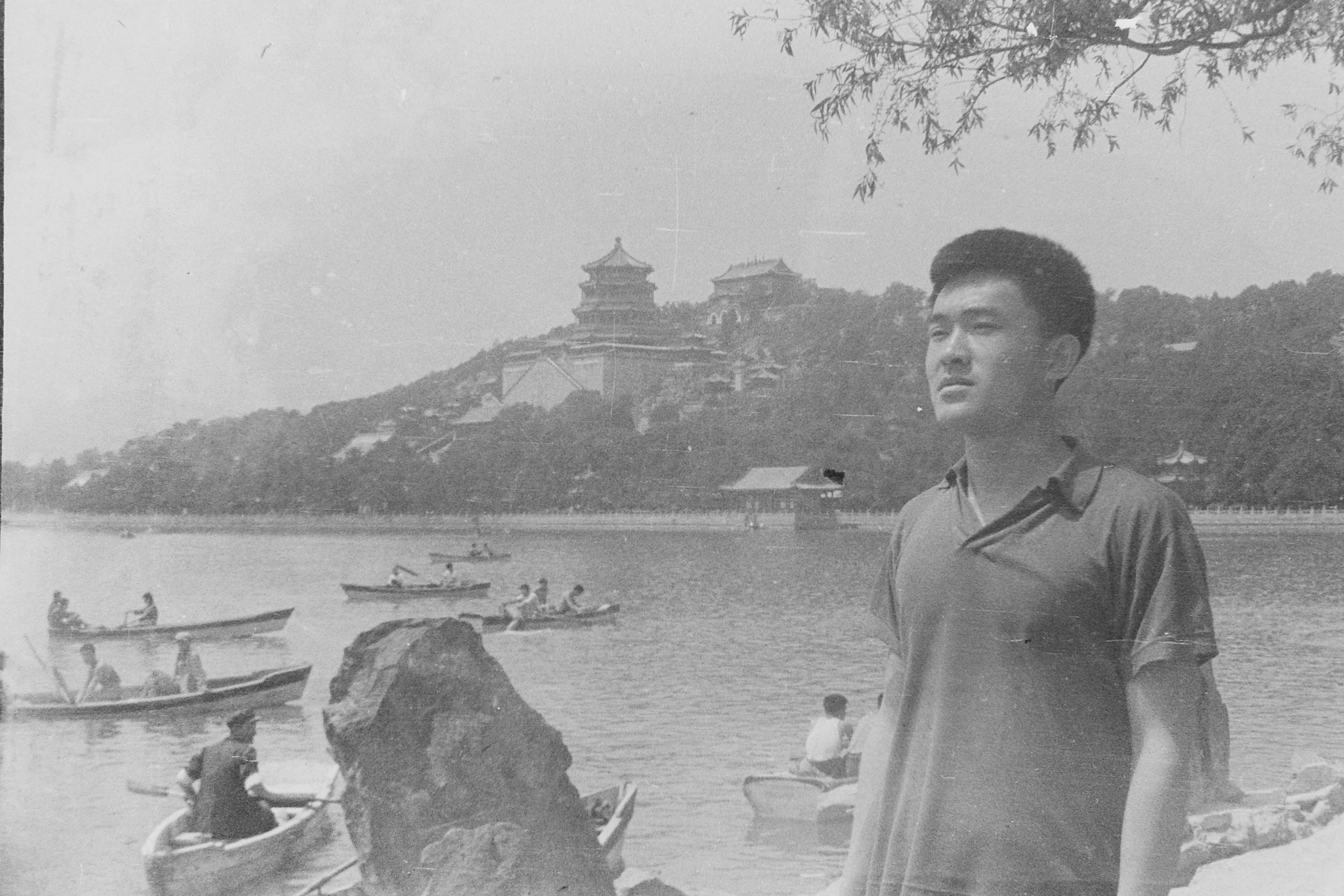

1960年代在北京北京颐和园

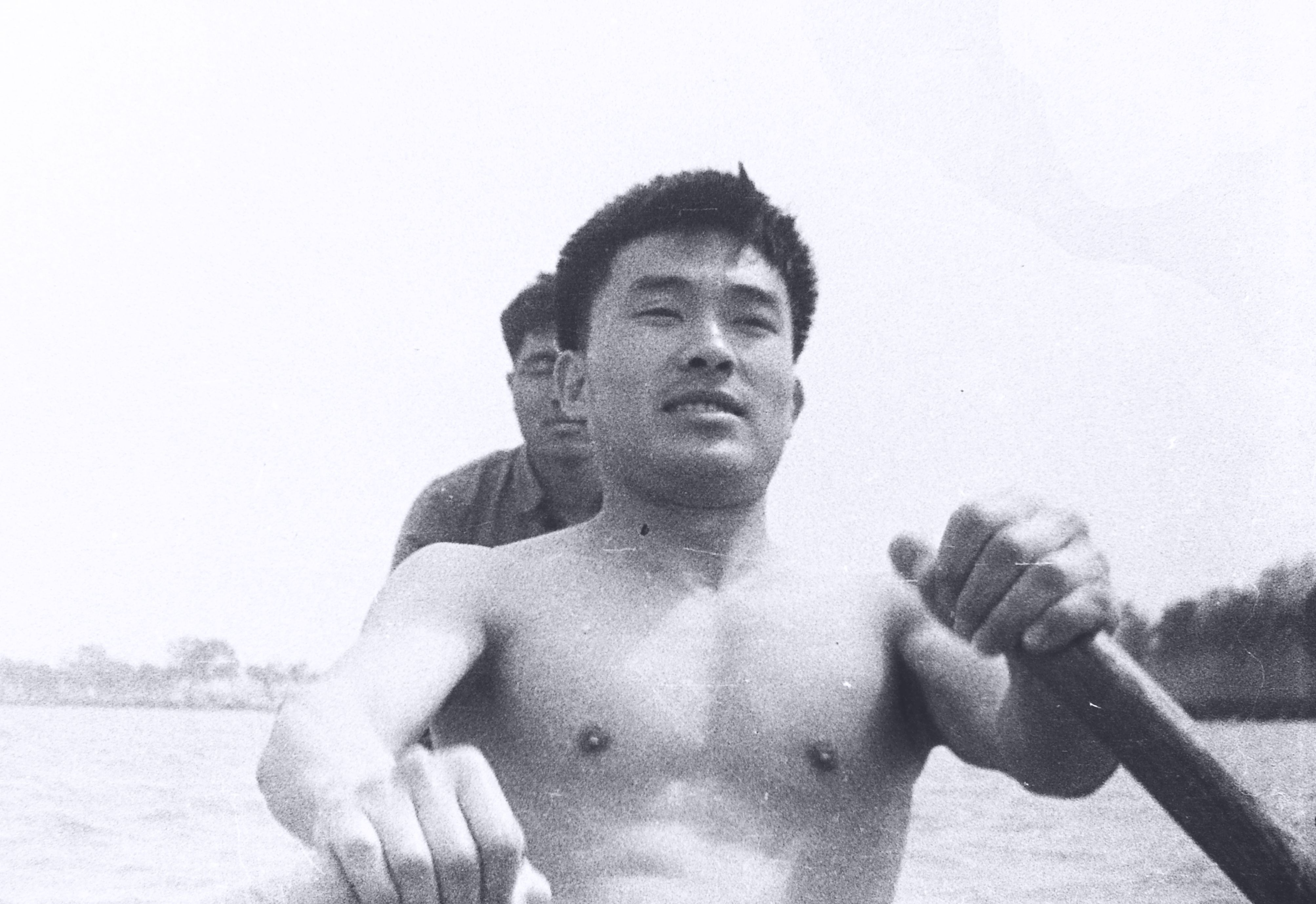

1960年代泛舟北京颐和园昆明湖

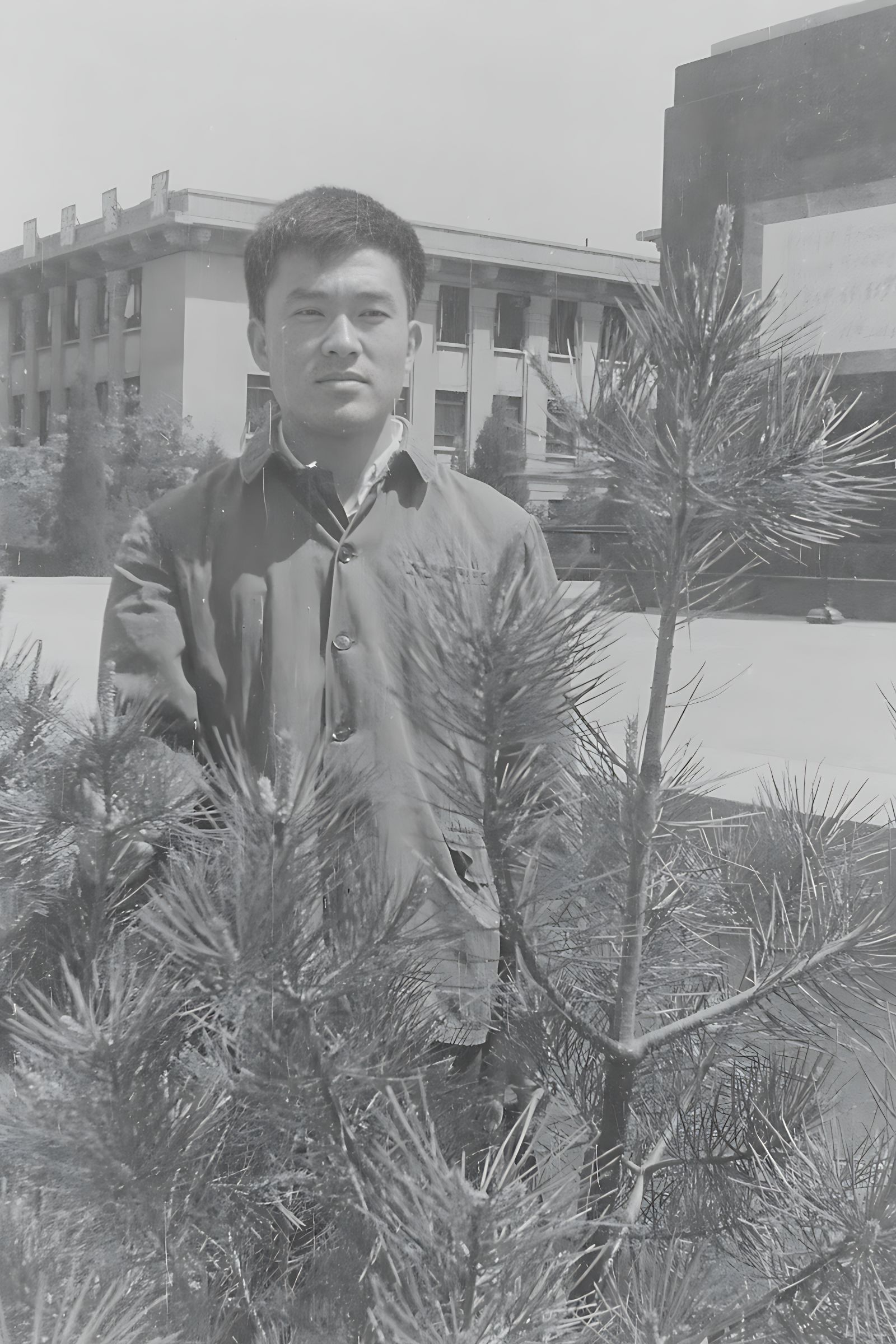

1960年代在北京钢院

1964年田径队短跑跨栏组成员在主楼前。 2018年6月21日举办了聚会,校友原和会子用微信寄来了聚会的消息和照片。随后施非队友寄来了聚会纪念册的电子版。

读到聚会消息后,心潮起伏,久久不能平静,草就一篇文字,刊于杂感-往事情怀。

不爱照相。按说70年代应该正是风华正茂的时期,可就只找到了这样一帧小照,大概是70年从太原回北京探亲在天安门广场附近的中山公园里照的。

1978年离开天津冶金研究所之前。

1978年考入北京钢院金属学系研究生的同学。

1978年考入北京钢院金属学系研究生的同学合影(二)。

1980年初到美国。我是整个地区第一个从中国大陆来的稀客,所以有记者来采访。 (Just arrived in the US, 1980)

1980年12月。

1980年冬在学校的“大门”前。美国大学即没有校墙也没有大门给我留下了很深的印象。 (At University of Dayton, 1980)

在密尔椎穆教授家过圣诞节。 他不久前已经去世了。 密尔椎穆教授是一个典型的美国人,

真诚、淳朴、老实,毫无心计。

1981年春的May Day 访问印第安纳州边境小城 Richmind, 巧遇原来原来同班的日本同学 Niki.

她在游行队伍中看到了看台上的我,飞快地跑过来,于是有了这个留影。 (With a Japanese Classmate)

在北京工作的时候。 (In Beijing, China)

1987年初在弗兰克街22号门前。那条街住了不少中国学生,被戏称为中国城。 (At 22 Frank St. Dayton, OH 1987)

在日本东京。 (In Tuokyo, Japan)

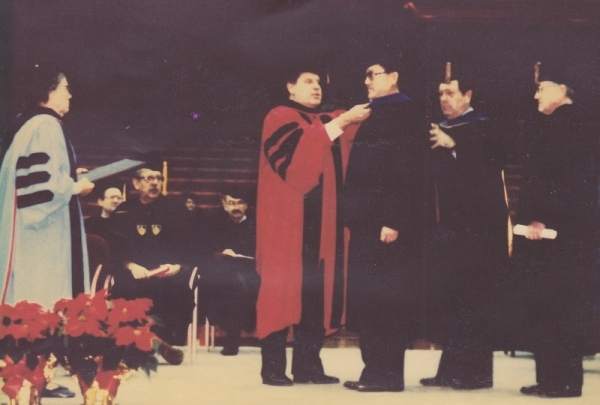

1989年12月。终于毕业了。 校长(前) 给披上博士的绶带,后面是我的指导教师之一的 Ray 教授和教务长。 (Graduation, 1989)

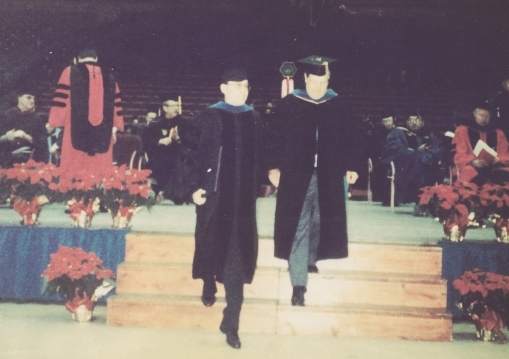

手持学位证书和 Ray 教授一起走下来。 (Graduation, with Professor Ray, 1989)

头戴博士帽,看起来怪怪的。 读书虽然辛苦,可是也没见瘦啊,累计平均的 GPA 居然得了少见的 4.0

1990年在 Dayton, OH 的 124 Missuri Ave.

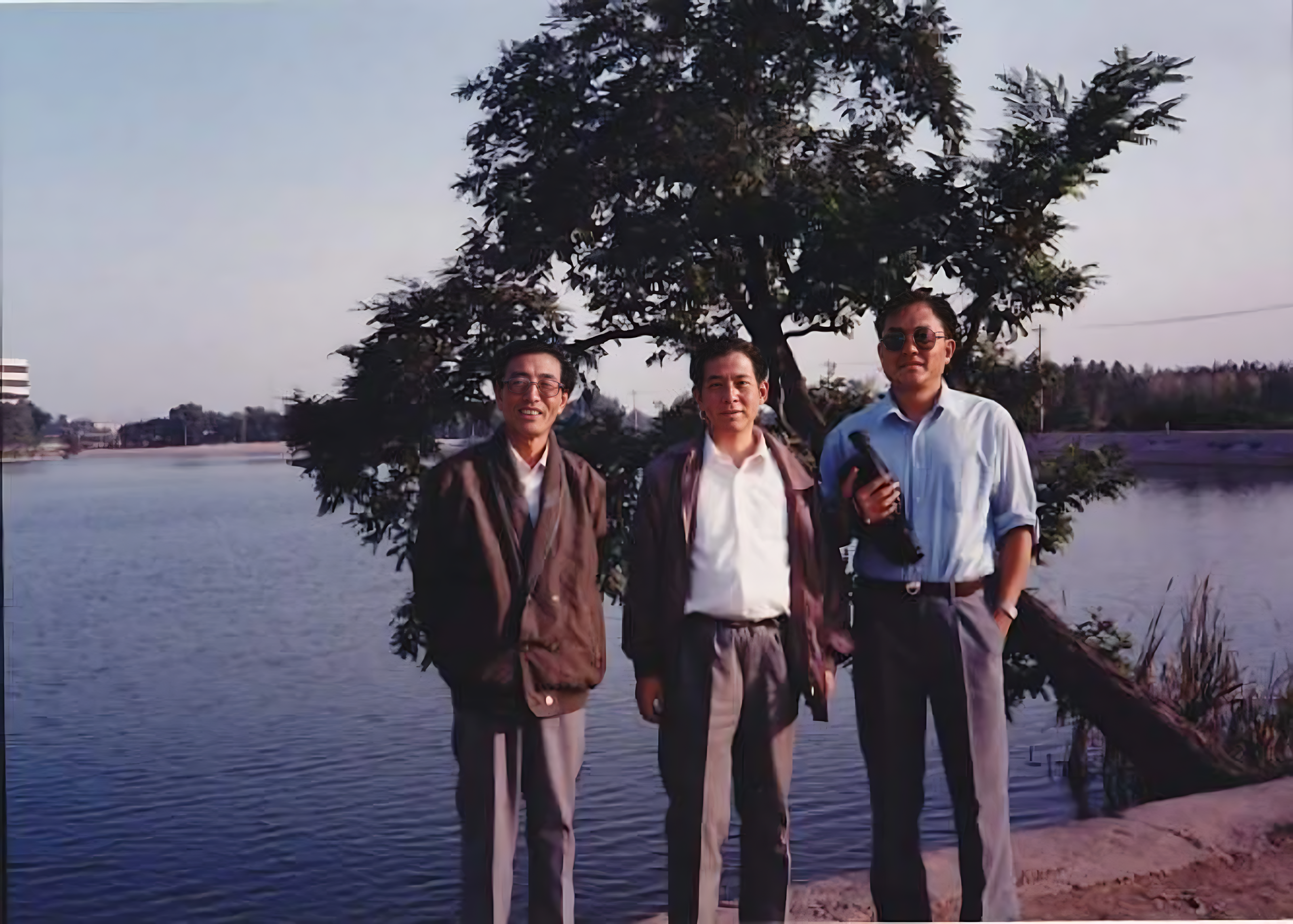

回国访问太原时,太原钢铁公司的王一得总工程师设宴招待。右侧是我的挚友陈文伟。 (Visited Taiyuan, China)

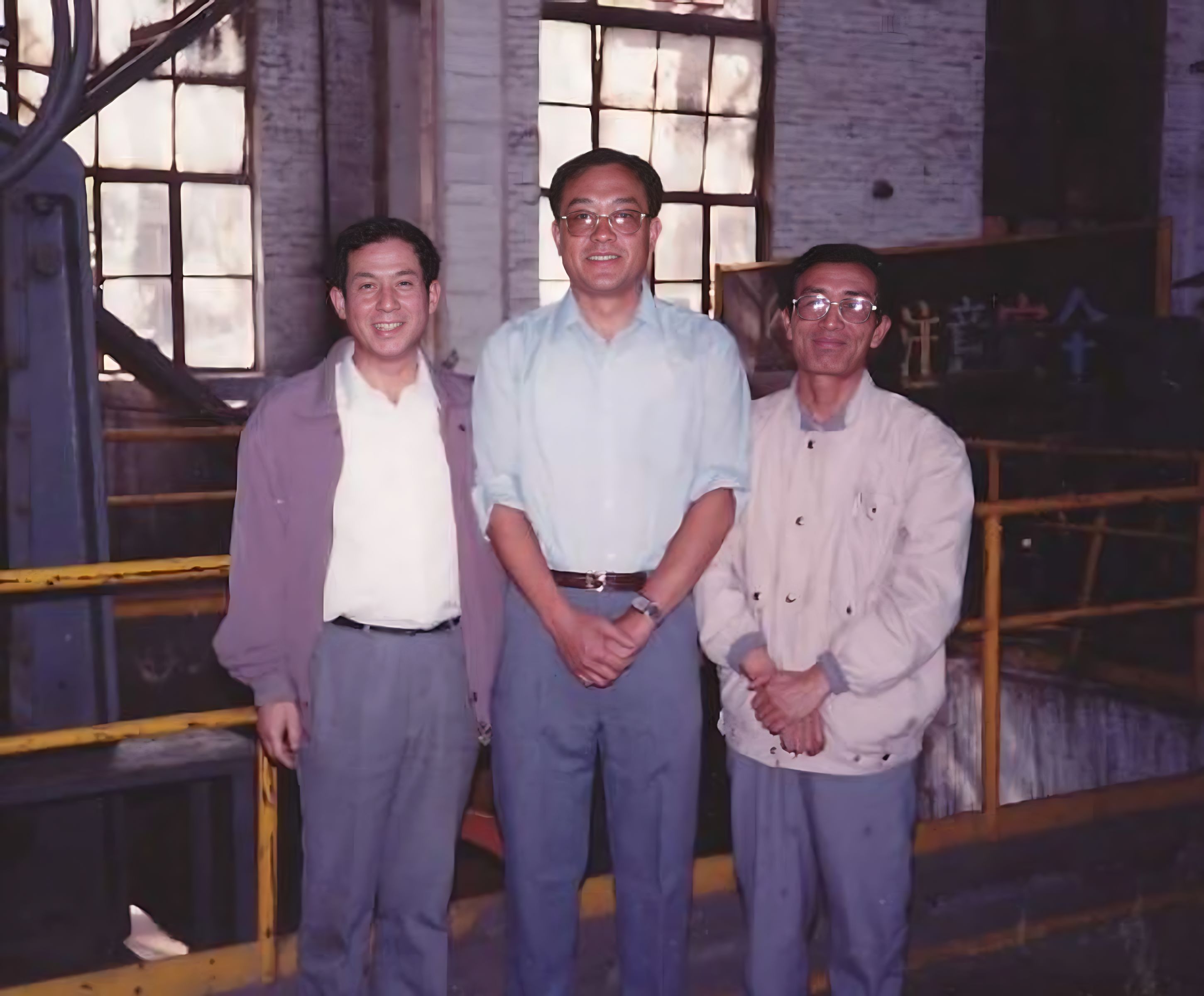

参观太钢。左二是一轧厂厂长王国宾;右二是钢研所所长马守春;右一是好友陈文伟。 搭在我右臂上的衣服,是我回国穿的“礼服”。 至今(2025年)仍然是我外出见人时常穿的“礼服”。其实它是当年我在太钢时发的意见工作服,至今已有52年了。

在钢研所实验车间的罩式炉前。

与对年未见的朋友见面。

与陈文伟和马守春在钢研所实验车间。

罩式炉前

陈文伟宴请。左1是大学同班同学夏兆祥。

赵庄后面的凉水池,是曾经常来游泳的地方。

在赵庄曾经住过的宿舍楼前。

好友陈文伟来匹茨堡访问,我开着性能很差的二手车到匹茨堡见他。这是在那里的一间餐馆里的合影。还是第一次开那么远的路呢。

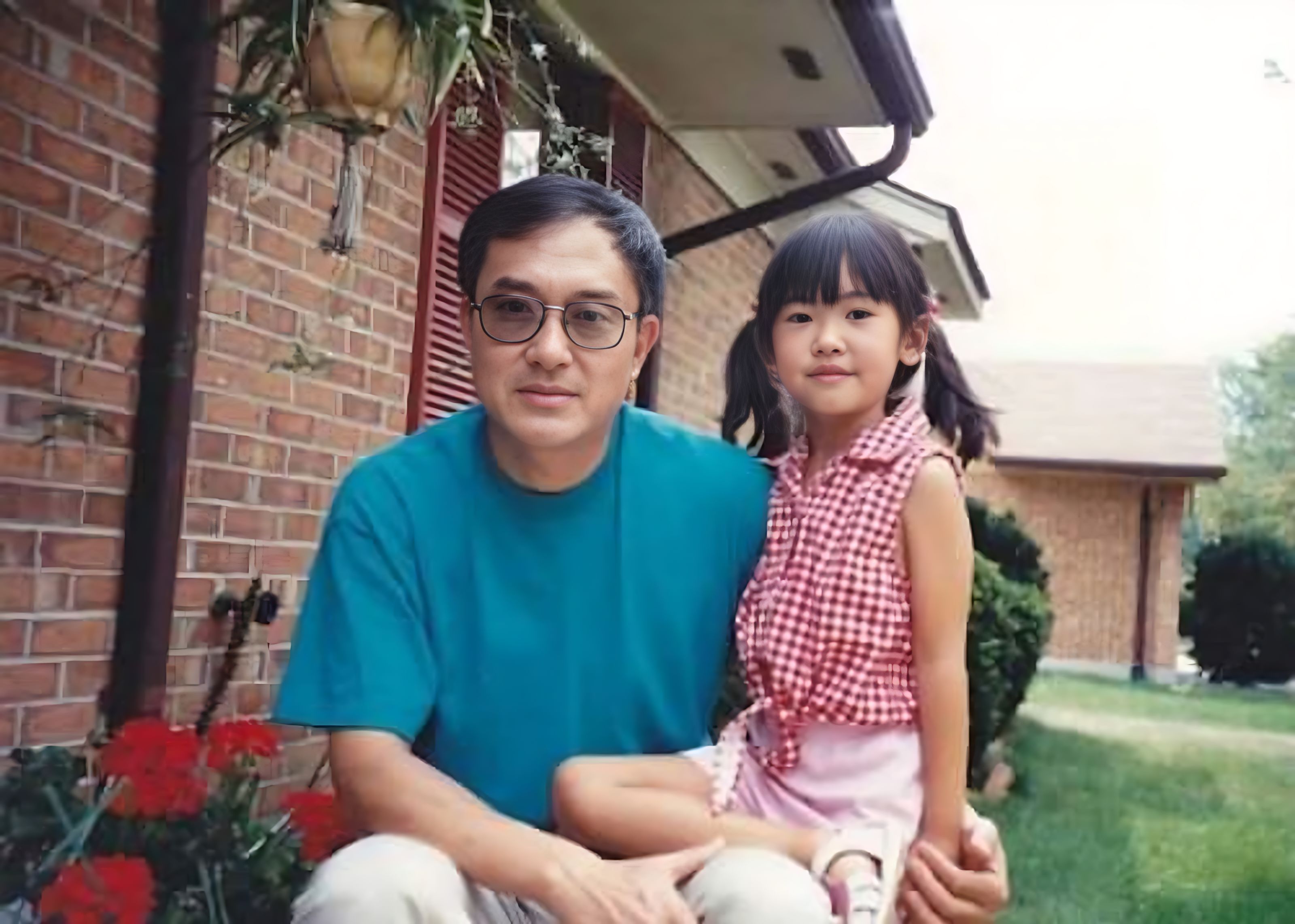

与国内来的亲戚在密支根的兰辛。 (In Lansing, MI)

途中巧遇英语老师 Master 夫人及 Kiodo 女士。

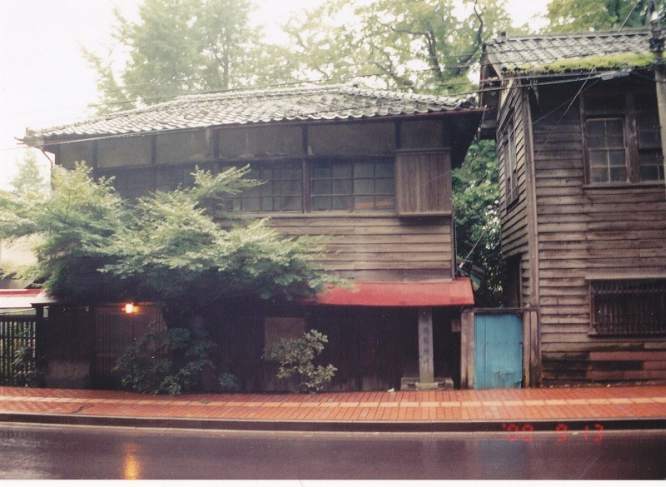

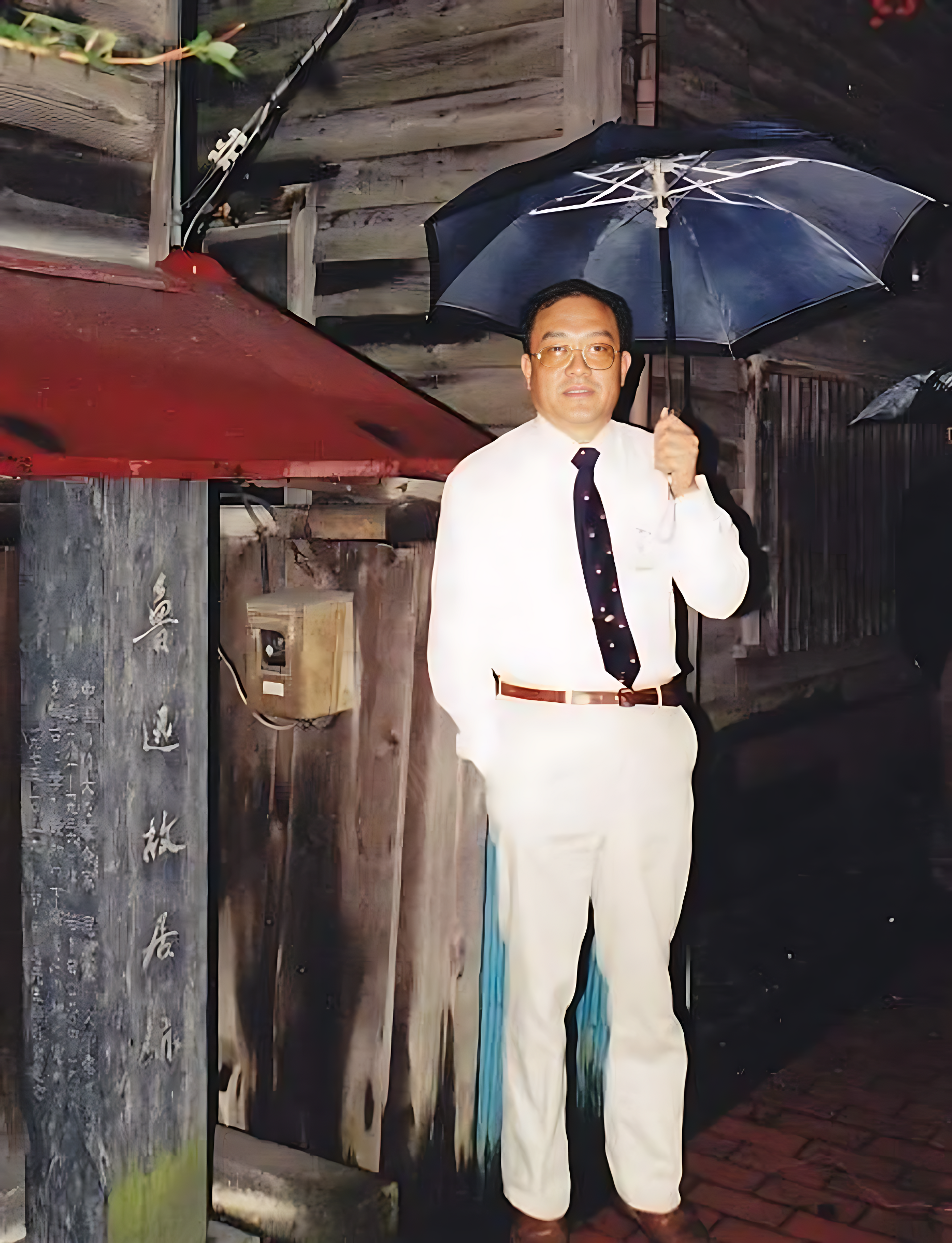

在日本仙台参加国际稀土永磁会议期间冒雨徒步找到了鲁迅故居。 (In Sentai, Japan)

在鲁迅故居纪念碑前。鲁迅故居而由郭沫若题词,总觉有几分滑稽。 (In Sentai, Japan)

莫斯科红场列宁墓。刚到莫斯科,二话不说,就径直坐车来到红场的列宁墓参观。 墓外冷冷清清不见排队;

墓里只有我这一个访客和一个来回走动巡视的卫兵。 只见列宁安详地躺在水晶棺中,上方有一盏红灯,照得脸上有一点儿红晕。列宁面目显得相当年轻,双手交叠腹上。

他的身量甚小,“有点儿像个孩子。”我当时脑海中突然涌现了这样奇怪的想法。

(参见我写的《参观列宁墓记》。

直到参观完毕,乘车回假日酒店的途中在离红场并不太远的地方的一个街口,我看到了普希金的那一尊著名的塑像。当时我的耳畔立即想起了他的著名诗篇: “我为自己建立了一个非人工的纪念碑,在通往那里的路上,青草不在生长......在这个残酷的时代,我歌颂过自由!” 直到那时,我的心中才涌起一阵悔意,也许,在这很有限的时间里,我首先应该访问的不应该是列宁墓,而应该是普希金塑像呢......难道我身上的政治细胞竟然比文艺细胞占有了更重要的支配地位?

许多年以后的2013年6月,我在北京第一次参观了“毛主席纪念堂”。与当年的列宁墓不同,参观纪念堂的人排成了长龙。信不信由你,我居然排长队看了两次! 第一次从他身体右侧走过;第二次从左侧走过。与列宁的安详、放松的面容不同,毛的脸上呈现的是凝重和紧张。 早就该写一篇记述的文字的,却因为冗事缠身,至今未能动笔。 (on Red Squre, Moscow, Russia, 2002)

列宁墓近影。 (At front of Lenin tomb, Red Square, Moscow, Russia, 2002)

聖巴索大教堂 (Moscow, Russia)

和台湾来的干女儿索菲亚在一起。 索菲亚显出很放松、很有安全感的神态。

(With God daughter Sophia)

这样让她有点儿紧张了吧。

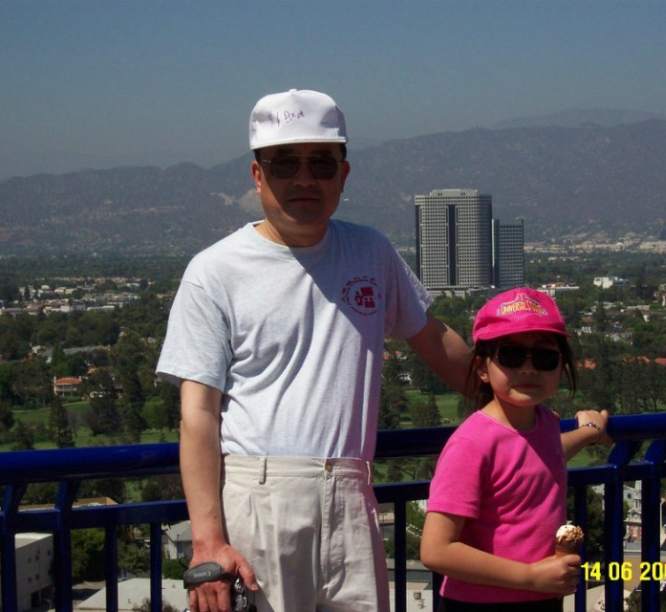

和女儿在洛杉矶迪斯尼乐园。 (In Dysney, LA)

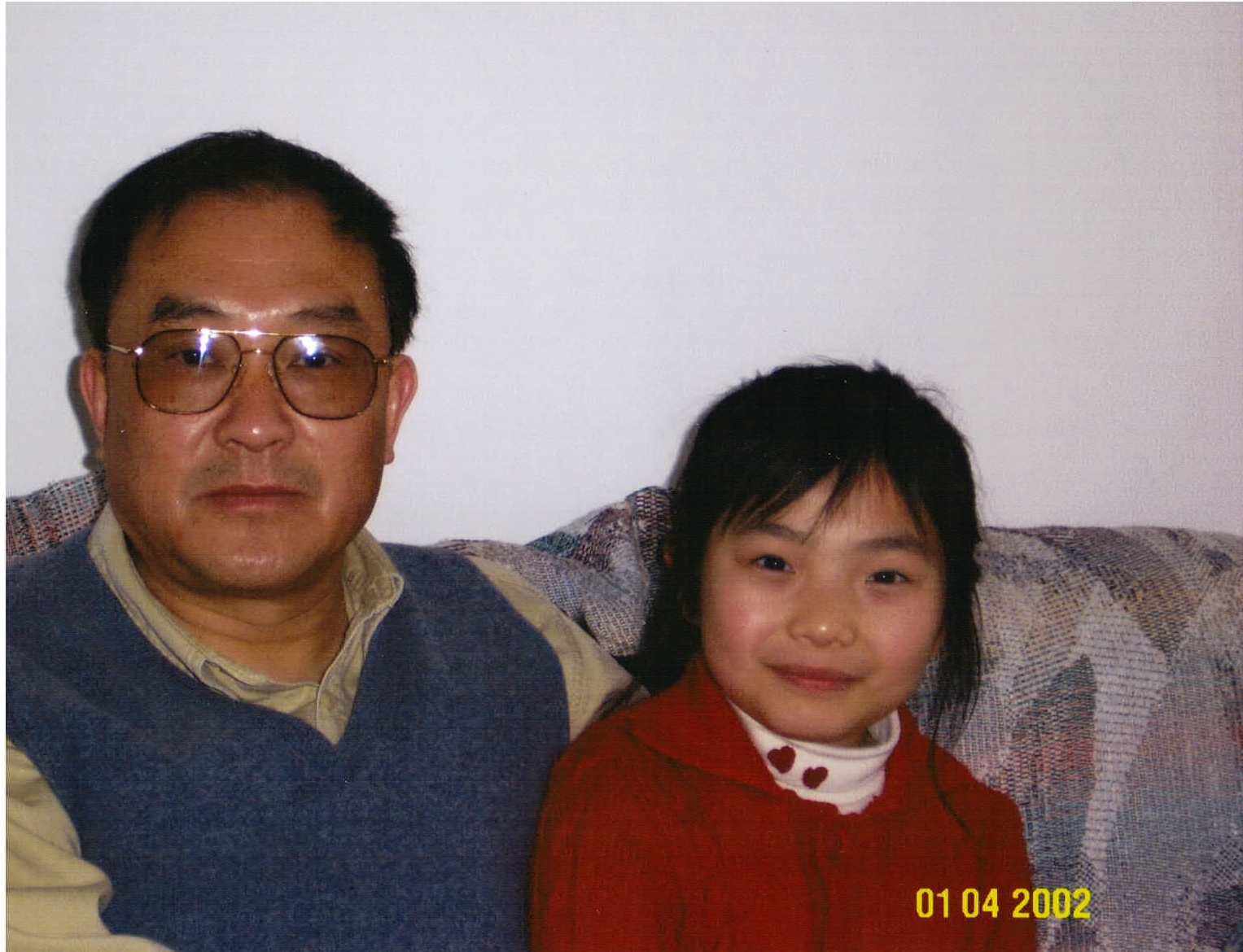

2002年1月4日和 Lucia 摄于家中。

旧居(1992年买的房子,1997年卖掉了)前院的一颗海棠树。 每到春天,满树鲜花、生气盎然。想不到后来又经过此地的时候,发现这棵树 竟然被新主人砍掉了,只剩下一个矮矮的树墩。 一个美丽的生命就这样被终结了。 (Old residence on AppleCreek, Centerville,OH)

第二所旧居(1996年底新建,2012年卖出)的前景。 (Old residence on Wood Creek, Springboro, OH)

第二所旧居的后面。前面看是两层楼,后面看是三层楼。 其实这个宅子蛮不错的,

就是实用面积不算大,特别是卧室的面积较小,令人感到有些局促。

第二所旧居的后院。

第二所旧居的前院左侧也有一株海棠树。希望这个新主人手下留情啊。 因为是自己亲眼看着一砖一瓦地从平地盖起来的。一草一木总关情。 放几张旧照片作为纪念吧。